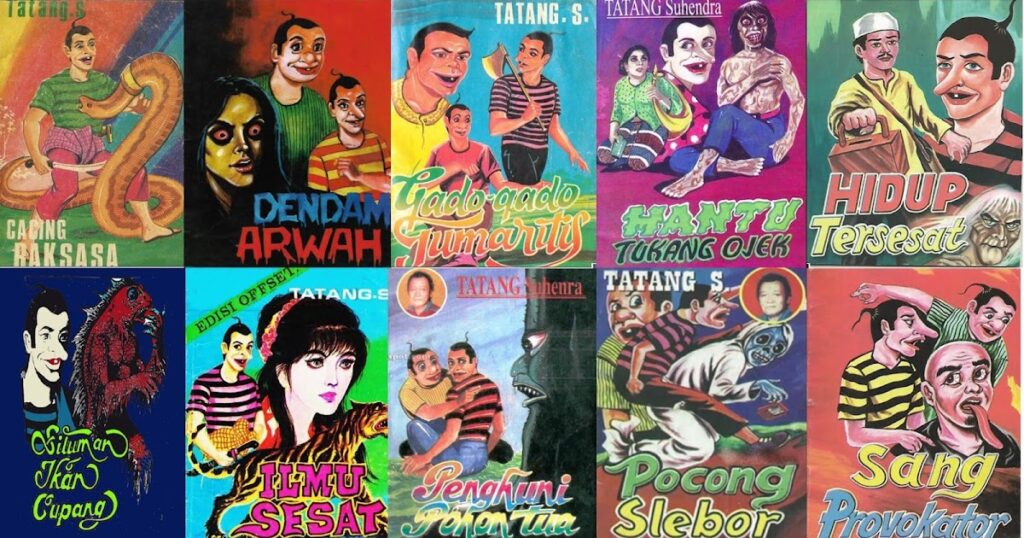

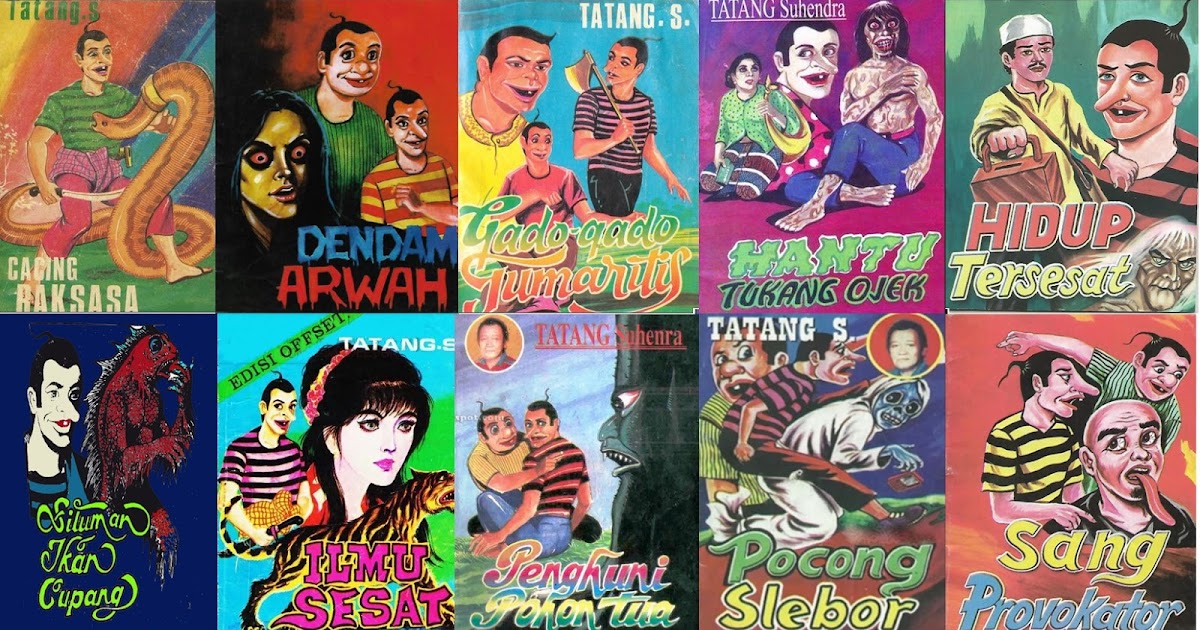

[Sumber gambar: https://radarcirebon.id/]

Penulis: Heri Isnaini

Pada tahun 1990-an, sebelum gawai dan notifikasi menentukan ritme hidup, saya mengenal dunia melalui komik. Salah satunya adalah komik-komik karya Tatang S. Saya membacanya bukan di ruang yang terang dan rapi, melainkan di sudut rumah, di lantai, kadang sambil tengkurap, kadang sambil menahan kantuk. Kertasnya buram, tintanya pekat, dan gambarnya kadang tidak jelas, tetapi justru di sanalah imajinasi saya tumbuh.

Komik Tatang S. tidak menawarkan dunia yang ramah. Yang hadir justru hantu, pendekar, dendam, kematian, dan ketegangan batin. Namun anehnya, saya tidak merasa takut. Ada rasa ingin tahu yang lebih besar. Seolah-olah komik itu sedang berbisik: “Dunia tidak selalu terang, dan itu tidak apa-apa.” Barangkali sejak saat itulah saya mulai memahami bahwa gelap bukan selalu sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang perlu dihadapi dan dinikmati.

Saya masih ingat satu adegan dalam salah satu edisi Budak Setan. Petruk berdiri di depan seorang dukun dengan gaya jenaka khas Tatang S. Sang dukun menjelaskan “resep sesajen” yang absurd dan menggelitik: bakwan, empek-empek, pecel kangkung, jengkol, nasi putih, hingga anggur beranak yang semuanya dipersembahkan untuk setan pasar, setan terminal, bahkan “setan jalan tol”. Petruk lalu mengucap mantera sambil berteriak memanggil makhluk halus yang memenuhi panel-panel komik. Adegan itu membuat saya tertawa, tetapi juga diam-diam merinding. Ada perasaan bahwa di balik humor itu, ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang akrab tetapi tak sepenuhnya bisa dijelaskan.

Sebagai anak kecil, tentu saya belum mengenal istilah folklor, mitologi, apalagi semiotika. Yang saya tahu hanya satu, “cerita-cerita itu terasa dekat.” Hantu dalam komik Tatang S. tidak sepenuhnya asing. Mereka mirip dengan cerita yang beredar di kampung, kisah yang dibisikkan orang tua, atau bayangan yang muncul ketika listrik padam. Komik menjadi jembatan antara dunia imajinasi dan kepercayaan kolektif yang hidup di sekitar saya.

Dalam kisah lain, Petruk berharap memperoleh kekayaan agar bisa menikahi Si Upik. Harapan itu membawanya pada pertemuan dengan sosok hantu perempuan, bukan sebagai monster yang sepenuhnya mengerikan, melainkan tokoh yang “menawar” jasa mistis dengan imbalan yang absurd. Adegan ini lucu sekaligus ganjil. Tatang S. berhasil meramu horor dan komedi tanpa kehilangan ketegangan cerita. Di mata pembaca kecil seperti saya, hantu tidak selalu hadir untuk menakut-nakuti, tetapi ia bisa juga hadir untuk diajak bernegosiasi, ditertawakan, bahkan direnungkan.

Bertahun-tahun kemudian, ketika saya menulis artikel akademik tentang komik Petruk dan teks klasik Kakawin Sena, barulah saya menyadari bahwa dunia yang dulu saya masuki dengan polos itu memiliki akar budaya yang panjang. Citra hantu dalam komik Tatang S. ternyata tidak lahir dari imajinasi kosong. Ia berjejak pada gambaran makhluk halus dalam Kakawin Sena, Kuranda yang hadir bersama Wewe, Hanja-hanja sirah dan Wedon yang mengerikan, Bebengkah, Gegembung, dan Hantu Balung yang menari, hingga sosok-sosok ganjil seperti Epek-epek dan Hengklek-hengklek. Semua itu hidup kembali dalam panel-panel komik yang kemudian disederhanakan, divisualkan, kadang dilunakkan dengan humor, tetapi tidak kehilangan daya magisnya.

Transformasi itulah yang membuat komik Tatang S. terasa begitu “Indonesia”. Hantu-hantunya bermata melotot, berambut menjuntai, bertubuh aneh, kadang menyeramkan, dan kadang menggelikan. Mereka hadir dalam perjumpaan Petruk dan Gareng dengan pocong, genderuwo, atau wewe gombel. Horor dan tawa berjalan beriringan, seperti dalam tradisi lisan kita sendiri.

Waktu berjalan. Komik-komik itu perlahan menghilang dari rak bacaan, digantikan buku teks, jurnal ilmiah, dan teori sastra. Namun rupanya, ingatan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk dipanggil kembali. Ketika dewasa dan menekuni sastra serta budaya, saya menyadari bahwa ketertarikan saya pada horor, mitologi, dan spiritualitas tidak lahir tiba-tiba. Ia berakar jauh sekali, yakni dari masa kecil, pada lembar-lembar komik yang dulu saya baca dengan penuh semangat dan penuh kebanggaan.

Kini, ketika komik silat dan horor mulai jarang dibicarakan, saya justru merasa perlu kembali ke sana. Bukan untuk memuja masa lalu, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebudayaan tidak selalu lahir dari ruang akademik yang steril. Ia sering tumbuh dari bacaan murah, cerita pinggiran, dan imajinasi anak-anak yang diam-diam membentuk cara kita melihat dunia.

Barangkali, sebagian dari diri saya masih anak kecil yang membaca komik Tatang S. dengan mata berbinar, seorang anak yang kadang menutup mata, tetapi membukanya lagi karena rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Seorang anak yang belajar bahwa cerita bisa menakutkan sekaligus memikat, bisa gelap bisa terang, tetapi tetap bermakna. Dan mungkin, seluruh perjalanan saya di dunia sastra hanyalah upaya untuk memahami kembali rasa takjub itu, tentu dengan bahasa yang lebih dewasa, tetapi dengan hati yang tetap sama.

Bandung, 30 Januari 2026

Tinggalkan Balasan