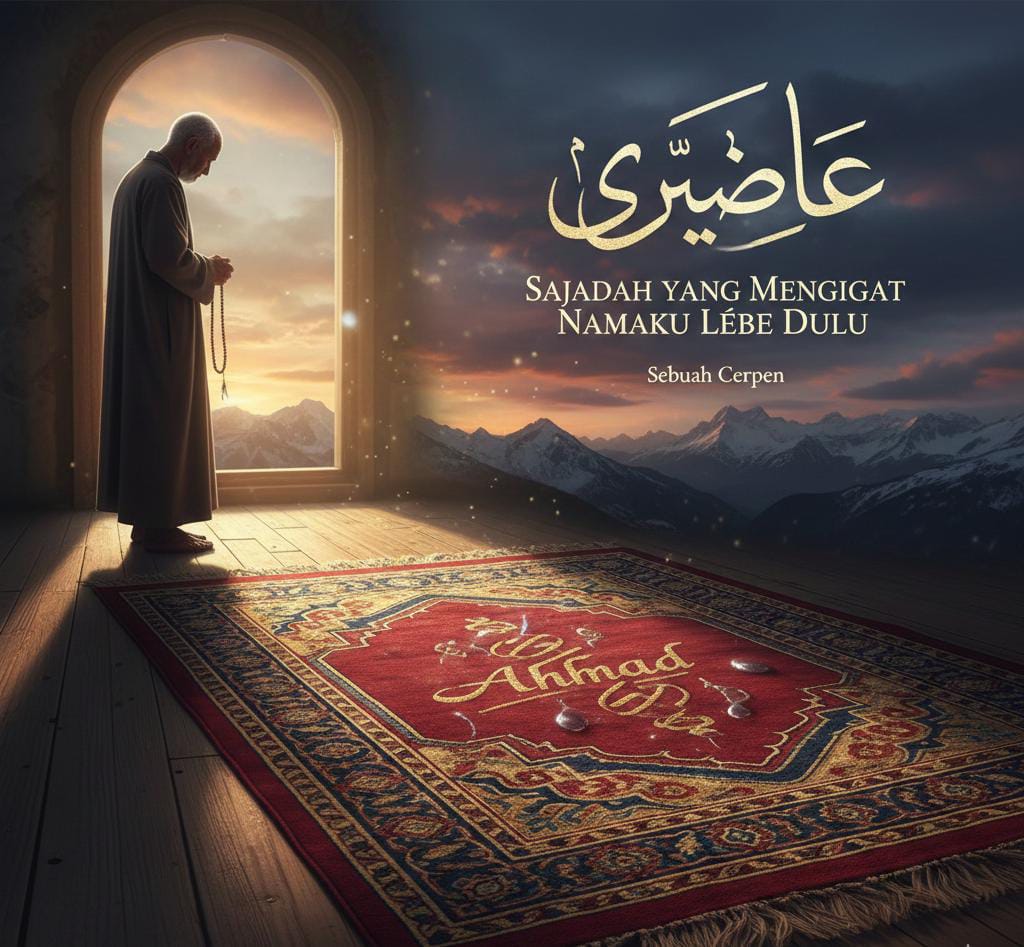

[Sumber gambar: Dokumentasi penulis]

Penulis: Asep Khoerul Koswara

Aku pulang sebagai musim gugur

yang kehilangan pohon keyakinan,

daun-doaku rontok sebelum sempat kupetik.

Dunia telah memeras jiwaku

seperti kain lusuh yang dipelintir tak bersisa,

meninggalkan bau lelah dan dosa.

Aku berjalan dengan iman pincang,

menyeret langkah seperti bayangan tanpa cahaya.

Di dada, sesal beranak-pinak,

menjadi hujan asin yang tak selesai jatuh.

“يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ”

ayat itu menusukku lebih tajam dari penyesalan.

Maka aku pulang,

merangkak di antara puing angkuh,

bersimpuh sebagai hamba

yang akhirnya tahu:

keimanan adalah rumah

yang tak pernah lelah menungguku runtuh.

Aku pulang pada suatu sore yang warnanya seperti debu. Langit menggantung rendah, seolah ikut memikul beban yang selama ini kutaruh di pundakku sendiri. Di terminal kecil dekat pasar, aku turun dari bus dengan langkah yang lebih berat daripada koper yang kubawa. Tidak ada yang menungguku. Tidak ada pelukan, tidak ada suara yang memanggil namaku. Hanya angin yang berbau solar dan gorengan basi, serta perasaan asing di kota yang dulu kusebut rumah.

Aku merasa seperti musim gugur yang kehilangan pohon keyakinan: daun-doaku rontok sebelum sempat kupetik satu pun.

Sudah lama aku tidak pulang. Bukan karena tidak rindu, melainkan karena aku takut bertemu cermin yang paling jujur: diriku sendiri di masa lalu. Aku takut melihat bayangan seorang anak yang dulu berangkat dengan keyakinan, lalu kembali dengan saku kosong dan dada penuh debu.

Jalan menuju rumah masih sama: aspalnya retak di beberapa tempat, warung kelontong di sudut gang masih menjual permen dalam toples kaca, dan masjid kecil di ujung jalan masih berdiri dengan cat hijau yang mulai pudar. Tapi aku yang berjalan di atasnya bukan orang yang sama. Dunia telah memeras jiwaku seperti kain lusuh yang dipelintir tanpa sisa, meninggalkan bau lelah dan dosa yang menempel di kulit.

Aku sempat berhenti di depan masjid itu. Pintu kayunya setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara seseorang melantunkan ayat Al-Qur’an dengan nada yang tenang, seperti air yang mengalir di antara batu-batu. Kakiku ingin melangkah masuk, tapi ada sesuatu di dadaku yang menahan: rasa malu, mungkin. Atau rasa takut bahwa lantai masjid akan lebih bersih daripada hatiku.

Aku memilih melanjutkan langkah pulang.

Rumah orang tuaku masih berdiri, meski terlihat lebih kecil dari ingatanku. Cat temboknya mengelupas di beberapa bagian, dan pohon mangga di halaman depan tampak lebih tua, lebih kurus, seolah ikut menua bersama waktu yang kutinggalkan. Pintu depan tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan, dan suara engselnya berderit seperti orang tua yang mengeluh.

“Bu?” panggilku, ragu.

Tidak ada jawaban.

Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang dulu selalu ramai oleh suara ibu di dapur dan batuk kecil ayah di ruang tamu. Aku masuk perlahan, meletakkan koper di dekat sofa. Debu tipis menempel di permukaan meja. Sepertinya rumah ini lebih sering ditempati kenangan daripada manusia.

Di sudut ruang tamu, aku melihatnya: sebuah sajadah tua, terlipat rapi, warnanya sudah tidak secerah dulu. Motifnya sederhana, dengan gambar Ka’bah kecil di bagian atas. Aku mengenal sajadah itu. Dulu itu sajadah ayah. Ia selalu menggelarnya di tempat yang sama, setiap subuh dan setiap magrib, seolah lantai rumah ini punya satu titik yang lebih suci daripada yang lain.

Entah kenapa, dadaku terasa sesak melihatnya.

Aku berjalan ke kamar lamaku. Pintu kayunya masih berderit seperti dulu. Di dalam, hampir semua barang sudah tidak ada. Rak buku kosong, dinding yang dulu penuh poster kini hanya menyisakan bekas paku. Hanya satu yang masih sama: jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang, tempat aku dulu sering duduk membaca atau sekadar memandangi langit.

Aku duduk di tepi ranjang yang kini hanya tersisa kasurnya. Ingatan datang seperti tamu yang tidak diundang.

Aku teringat bagaimana dulu aku pergi dari rumah ini dengan dada penuh rencana dan kepala penuh mimpi. Aku ingin menjadi seseorang. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar anak kampung yang hidup di antara sawah dan masjid kecil. Ayah melepas kepergianku dengan senyum yang tipis, ibu menyelipkan uang dan doa ke dalam tasku, dan aku berangkat dengan keyakinan yang kukira tak akan pernah goyah.

Ternyata, keyakinan juga bisa lelah.

Di kota, aku belajar banyak hal. Bukan hanya tentang pekerjaan dan uang, tapi juga tentang bagaimana dunia bisa mengikis seseorang pelan-pelan, seperti ombak yang menggerus batu. Awalnya aku masih salat, masih mengingat waktu. Lalu satu rapat terlambat, satu janji yang harus dikejar, satu malam yang terlalu lelah untuk bangun. Satu per satu, kebiasaan baik itu rontok, seperti daun-doa yang jatuh sebelum sempat kupetik.

Aku tidak langsung menjadi orang yang “buruk”. Aku hanya menjadi orang yang menunda. Menunda salat. Menunda pulang. Menunda menjadi baik.

Dan penundaan, rupanya, adalah bentuk lain dari kehilangan.

Aku bekerja, aku mendapatkan uang, aku membeli banyak hal yang dulu tidak bisa kubeli. Tapi setiap kali malam datang dan kota mematikan sebagian lampunya, ada suara kecil di dalam dada yang bertanya: “Untuk apa semua ini?” Aku membungkamnya dengan kesibukan. Dengan tawa di kafe. Dengan layar ponsel yang tak pernah benar-benar memberi jawaban.

Sampai suatu hari, aku duduk sendirian di kamar sewaanku, memandangi langit-langit yang retak, dan merasa kosong dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Aku seperti bayangan tanpa cahaya, berjalan dengan iman pincang, menyeret langkah yang bahkan tidak tahu ke mana arahnya.

Di dada, sesal beranak-pinak. Ia menjadi hujan asin yang tak pernah selesai jatuh.

Aku tidak tahu kapan tepatnya aku memutuskan pulang. Mungkin ketika aku menyadari bahwa semua yang kukejar tidak pernah benar-benar memelukku. Atau mungkin ketika aku terlalu lelah untuk terus berpura-pura baik-baik saja. Yang jelas, suatu pagi aku membeli tiket bus, mengemas barang seadanya, dan meninggalkan kota itu tanpa menoleh lagi.

Dan kini aku di sini. Di rumah yang terasa seperti kenangan. Di depan sajadah tua yang seolah menatapku lebih lama daripada aku berani menatapnya.

Aku keluar kamar dan kembali ke ruang tamu. Sajadah itu masih di tempatnya. Aku mendekat, lalu berjongkok di depannya. Tanganku menyentuh kainnya yang kasar. Ada bau khas: bau kain yang sudah lama, bercampur dengan sesuatu yang mengingatkanku pada ayah. Bau minyak kayu putih, mungkin. Atau bau sabun yang dulu ia pakai.

Tiba-tiba aku merasa seperti anak kecil lagi.

Aku melipat sajadah itu dengan lebih rapi, lalu mengangkatnya. Kakiku melangkah ke arah masjid kecil di ujung gang, seolah dituntun oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat tapi sangat kukenal.

Masjid itu sepi ketika aku masuk. Hanya ada seorang lelaki tua yang sedang duduk di dekat mimbar, membaca Al-Qur’an dengan kacamata yang bertengger di ujung hidungnya. Ia menoleh ketika mendengar langkah kakiku.

“Kamu… anak Pak Rahman, ya?” tanyanya, suaranya serak tapi hangat.

Aku mengangguk. Nama ayahku terasa asing sekaligus dekat di telingaku.

“Sudah lama tidak kelihatan,” katanya lagi. “Ayahmu sering salat di sini dulu.”

Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hanya senyum tipis yang bisa kuberikan.

Aku menggelar sajadah di salah satu shaf yang kosong. Lututku menyentuh lantai masjid yang dingin. Ada getar aneh di dadaku, seperti seseorang yang berdiri di depan pintu rumah setelah pergi terlalu lama, ragu untuk mengetuk.

Aku berdiri untuk takbir pertama, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Kata-kata itu terasa berat, seolah aku harus mengangkat seluruh masa laluku untuk bisa mengucapkannya.

Allahu Akbar.

Aku tidak tahu sejak kapan mataku basah. Yang kutahu, ketika aku sujud, dadaku terasa seperti dibuka paksa, dan semua yang kusimpan rapi selama ini tumpah begitu saja. Rasa lelah. Rasa gagal. Rasa malu. Semuanya bercampur menjadi satu.

Di antara isak yang kutahan, sebuah ayat yang dulu sering kudengar di masa kecil tiba-tiba terlintas, jelas seperti suara yang dibacakan tepat di sebelah telingaku:

“يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ”

Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Ayat itu menusukku lebih tajam dari penyesalan. Bukan karena ia menghakimi, tapi karena ia memeluk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian di dalam kepalaku sendiri.

Aku menyelesaikan salat dengan langkah yang masih gemetar. Lelaki tua itu tersenyum kecil padaku ketika aku melewatinya. “Ayahmu pasti senang melihatmu kembali ke sini,” katanya pelan.

Aku menunduk. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan, tapi aku takut pada jawabannya. “Ayah saya…?” suaraku nyaris tidak keluar.

Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas. “Sudah setahun ini beliau meninggal. Ibumu pindah ikut kakakmu di kota sebelah.”

Kata-kata itu jatuh pelan, tapi beratnya seperti batu.

Aku berdiri di sana, tidak tahu harus bagaimana. Rasanya seperti baru saja sampai di sebuah peron, hanya untuk mendapati kereta yang kucari sudah lama pergi. Ada sesal yang ingin berteriak, tapi tidak tahu harus ditujukan ke mana.

Aku pulang ke rumah dengan langkah yang lebih lambat. Sajadah itu masih di tanganku. Di ruang tamu, aku menggelarnya di tempat yang sama seperti dulu ayah menggelarnya. Untuk sesaat, aku hanya duduk di depannya, memandangi lantai, membayangkan punggung ayah yang dulu sering kulihat dari belakang saat ia salat.

“Ayah,” kataku pelan, meski tidak ada siapa-siapa. “Aku pulang.”

Malam itu, aku salat di rumah untuk pertama kalinya setelah entah berapa lama. Tidak khusyuk. Tidak rapi. Tapi jujur. Dan mungkin, untuk sekarang, itu sudah cukup.

Hari-hari berikutnya aku menghabiskan waktu membersihkan rumah. Debu-debu lama, barang-barang yang tidak terpakai, kenangan-kenangan yang terlalu berat untuk dibawa tapi terlalu sayang untuk dibuang. Di salah satu laci, aku menemukan buku catatan ayah. Tulisan tangannya rapi dan kecil. Banyak halaman berisi catatan pengeluaran, jadwal, dan di beberapa bagian, doa-doa pendek yang ditulisnya sendiri.

Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat tanganku berhenti bergerak:

“Jika anakku pulang suatu hari nanti, semoga ia pulang bukan hanya ke rumah ini, tapi juga ke Tuhannya.”

Aku menutup buku itu dengan dada yang terasa sesak sekaligus hangat.

Aku mulai rutin ke masjid. Tidak selalu tepat waktu. Tidak selalu dengan hati yang tenang. Tapi aku datang. Dan setiap kali aku menggelar sajadah itu, aku merasa seperti sedang disambut oleh sesuatu yang lebih sabar daripada diriku sendiri.

Aku belajar bahwa keimanan bukanlah garis lurus yang selalu naik. Ia lebih seperti jalan setapak di hutan: kadang menanjak, kadang menurun, kadang hilang di balik semak, tapi selalu ada jika kita mau mencari.

Aku memang pulang dengan banyak yang runtuh di dalam diriku. Angkuh yang hancur. Mimpi yang berubah bentuk. Tapi di antara puing-puing itu, aku menemukan satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi: pintu yang selalu terbuka.

Aku akhirnya mengerti: keimanan adalah rumah yang tak pernah lelah menungguku runtuh—dan kembali dibangun, lagi dan lagi.

Dan malam itu, sebelum tidur, aku menggelar sajadah itu sekali lagi. Aku berdiri di atasnya dengan perasaan yang belum sepenuhnya pulih, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa: mungkin aku tidak pulang terlambat. Mungkin aku pulang tepat ketika aku akhirnya berani mengetuk.

Tinggalkan Balasan