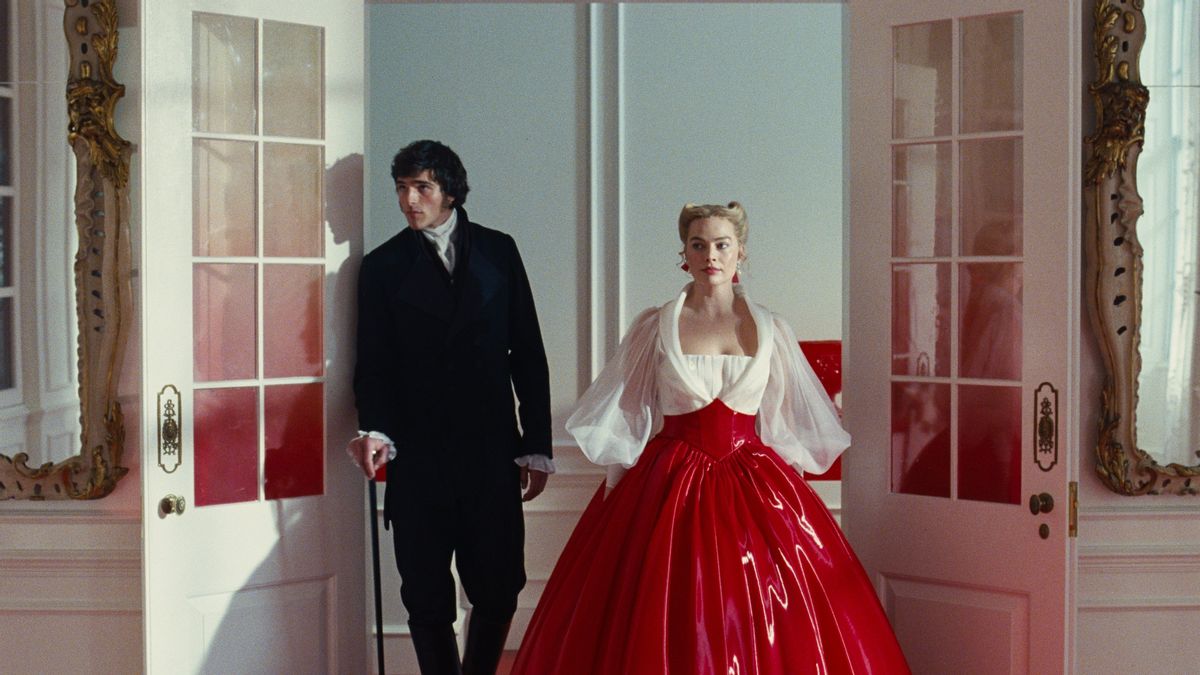

[Sumber gambar: dok. Warner Bros. Pictures/Wuthering Heights]

Penulis: Heri Isnaini

Ada karya yang tidak pernah benar-benar selesai dibaca, karena ia terus hidup dalam tafsir. Wuthering Heights karya Emily Bronte adalah salah satunya. Terbit pada 1847, novel ini bukan sekadar kisah cinta tragis. Ia adalah badai tentang hasrat, kelas sosial, dendam, dan luka yang diwariskan lintas generasi.

Ketika versi film terbarunya hadir tahun ini, Wuthering Heights garapan Emerald Fennell dengan Margot Robbie sebagai Catherine dan Jacob Elordi sebagai Heathcliff, pertanyaannya bukan lagi “apakah ini setia?” melainkan badai macam apa yang dipilih untuk ditampilkan?

Dalam novel, cinta bukan ruang aman. Ia adalah energi destruktif. Catherine mengatakan, “Aku adalah Heathcliff.” Kalimat itu sering dibaca sebagai puncak romantisme. Padahal, dalam konteks novel, ia justru penghapusan batas diri. Cinta bukan penyatuan yang menyembuhkan, tetapi penyatuan yang membakar.

Heathcliff bukan pahlawan romantik. Ia adalah korban kelas sosial yang kemudian menjadi pelaku kekerasan. Dihina, direndahkan, dan diposisikan sebagai “Liyan”, ia tumbuh menjadi figur balas dendam yang sistematis. Ia menghancurkan Hindley, memperalat Isabella, memanipulasi anak-anak generasi kedua. Novel ini bukan hanya tragedi cinta, melainkan studi tentang trauma antargenerasi.

Yang sering luput dalam adaptasi film adalah struktur novel yang berlapis. Cerita tidak langsung disampaikan oleh tokohnya, tetapi melalui narator berbingkai, Lockwood dan Nelly Dean. Ada jarak. Ada bias. Ada ingatan yang retak. Karena itu, pembaca tidak pernah sepenuhnya yakin pada kebenaran kisahnya. Novel ini seperti kenangan yang diceritakan kembali dengan luka yang belum sembuh.

Dan yang paling penting novel tidak berhenti pada kematian Catherine. Ada generasi kedua, yaitu Cathy dan Hareton, yang perlahan menghadirkan kemungkinan rekonsiliasi. Ada celah harapan. Badai tidak sepenuhnya memusnahkan.

Versi film 2026 memilih fokus yang berbeda. Ia memusatkan narasi pada relasi Heathcliff–Catherine, memperkuat dinamika emosional dan sensualitas hubungan mereka. Konflik kelas masih ada, tetapi tidak menjadi mesin ideologis utama seperti dalam novel.

Film bekerja dengan intensitas visual. Angin, tanah, tubuh, tatapan dan semuanya diarahkan untuk membangun atmosfer relasi yang toksik namun magnetik. Heathcliff tampil sebagai antihero tragis, bukan arsitek kehancuran generasional. Catherine menjadi figur yang lebih sadar dan lebih berdaya secara psikologis dibandingkan versi novel yang terombang-ambing dilema kelas.

Yang paling terasa adalah penyederhanaan struktur. Tidak ada narator berlapis yang menciptakan jarak reflektif. Cerita bergerak lebih linear, lebih langsung, dan lebih emosional. Film harus memilih fokus, dan pilihan itu jatuh pada cinta yang membakar, bukan pada trauma yang diwariskan.

Jika novel adalah badai panjang yang menyapu dua generasi, film 2026 adalah ledakan petir yang terang dan cepat. Intens, tetapi lebih terkonsentrasi.

Perbedaan paling mendasar terletak pada titik tekan. Novel Brontë adalah kritik terhadap struktur kelas Inggris abad ke-19. Status sosial menentukan nasib. Cinta tunduk pada hierarki. Dendam lahir dari ketimpangan.

Film 2026, sebaliknya, lebih membaca kisah ini sebagai drama psikologis relasi toksik, yaitu cinta yang posesif, identitas yang melebur, dan obsesi yang meniadakan batas diri. Isu kelas tidak dihapus, tetapi tidak menjadi pusat.

Dengan demikian, adaptasi ini bukan pengkhianatan, melainkan pergeseran perspektif. Ia membaca Wuthering Heights melalui lensa zaman kini tempat relasi emosional, trauma personal, dan intensitas psikologis lebih mudah diterjemahkan ke layar.

Apakah Film Mengurangi Kedalaman Novel? Tidak sepenuhnya. Ia hanya memilih kedalaman yang berbeda. Novel memberi kita lanskap luas tentang sejarah keluarga, siklus kekerasan, dan kemungkinan penyembuhan. Film memberi kita kedekatan tentang tubuh, tatapan, dan api yang menyala di antara dua manusia.

Namun bagi pembaca novel, ada satu hal yang mungkin terasa hilang, yaitu dimensi generasional. Dalam novel, cinta yang gagal tidak menjadi akhir. Ia menjadi pelajaran yang diwariskan. Ada transformasi. Ada pemulihan.

Film memberi kita api.

Novel memberi kita abu dan sisa-sisanya.

Dan di antara keduanya, kita belajar bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk menyelamatkan.

Bandung, 17 Februari 2026

Tinggalkan Balasan