[Sumber gambar: Gemini AI]

Penulis: Heri Isnaini

Saya selalu percaya satu hal bahwa pada mulanya, sastra adalah religius. Bukan dalam arti sempit, bukan soal ritual, bukan soal doktrin, tetapi soal getaran batin ketika manusia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dalam puisi, getaran itu tidak berteriak. Ia berbisik. Dan pada puisi-puisi Sapardi Djoko Damono, bisikan itu sering hadir melalui kata-kata yang tampak sederhana: hawa, taman, dan cinta.

Sapardi tidak pernah berkhotbah. Ia tidak menunjuk langit dan berkata, “Itulah Tuhan.” Ia justru menunjuk hal-hal yang akrab, seperti ular di kebun binatang, taman kota, angin, apel, percakapan sepasang manusia lalu diam-diam menggeser maknanya. Di situlah religiositas bekerja bukan sebagai dogma, melainkan sebagai kesadaran.

Kata hawa dalam puisi Sapardi selalu menarik karena ia taksa. Ia bisa berarti udara. Ia bisa berarti nafsu. Ia juga bisa berarti Hawa, perempuan pertama dalam kisah penciptaan.

Dalam puisi “Hawa Dingin”, misalnya, kita seperti diajak masuk ke ruang penciptaan. Hawa hadir bukan sekadar sebagai tokoh mitologis, tetapi sebagai metafora. Ia adalah representasi dari kasih sayang Tuhan yang diwujudkan dalam penciptaan pasangan bagi Adam. Dalam kosmologi Jawa, penciptaan manusia bukan sekadar peristiwa biologis, melainkan bagian dari harmoni jagad gedhe dan jagad cilik, makrokosmos dan mikrokosmos.

Bagi saya, Hawa dalam puisi Sapardi bukan hanya perempuan pertama. Ia adalah simbol kelembutan yang lahir dari rahim semesta. Ia adalah penanda bahwa manusia diciptakan dalam relasi, bukan dalam kesendirian.

Dan bukankah sejak awal manusia memang makhluk yang mencari? Mencari pasangan, mencari makna, mencari Tuhan.

Sapardi gemar menghadirkan taman. Kebun binatang. Lembah. Hutan. Taman kota. Bahkan taman di Honolulu. Namun taman dalam puisi-puisinya bukan sekadar ruang geografis. Ia adalah ruang simbolik.

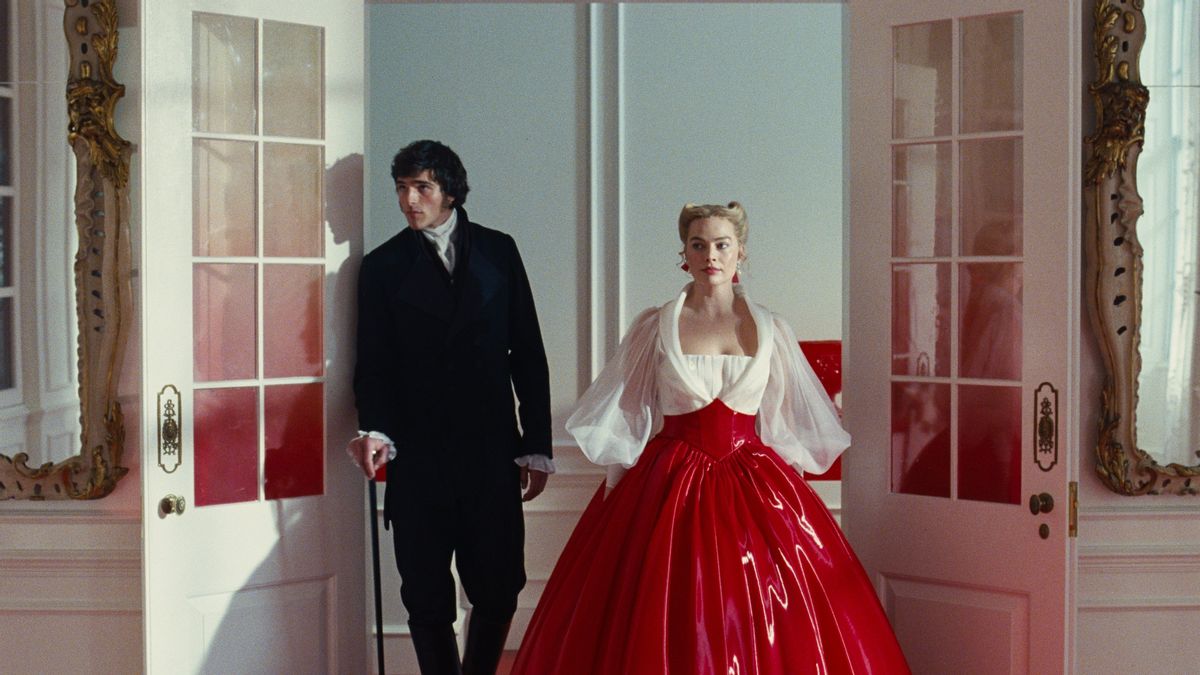

Dalam puisi “Di Kebon Binatang”, misalnya, kita melihat sepasang suami-istri, seekor ular, dan suasana yang ganjil. Tiba-tiba kita sadar, ini bukan sekadar kebun binatang. Ini adalah gema dari Taman Firdaus. Ular menjulur lidah. Perempuan terpikat. Laki-laki teringat sesuatu. Ada sejarah panjang yang seperti terulang.

Sapardi tidak mengatakan “ini Adam dan Hawa.” Ia hanya memberi isyarat. Dan kita, sebagai pembaca, diminta menyusun kembali potongan-potongan kisah itu.

Taman dalam puisi-puisi ini menjadi metafora ruang asal sekaligus ruang kehilangan. Ia adalah tempat manusia pertama kali mengenal godaan, dosa, dan konsekuensi. Tetapi ia juga ruang ketenteraman tempat manusia membayangkan kembali asal-usulnya.

Menariknya, dalam beberapa puisi, taman digambarkan sebagai “negeri jauh” atau “entah di mana.” Surga memang selalu terasa demikian dekat dalam imajinasi, jauh dalam kenyataan. Kita hidup dengan ingatan samar tentangnya, tetapi tak pernah benar-benar tahu letaknya.

Di sinilah religiositas Sapardi bekerja, ia membuat kita merindukan sesuatu yang tak bisa kita petakan.

Puisi “Sajak Cinta” membawa kita langsung pada kisah apel dan dosa pertama. Tetapi Sapardi mengolahnya dengan sangat manusiawi. Ia tidak menghakimi. Ia justru menekankan cinta.

“Anak adalah bukti bahwa kita pernah bercinta…”

Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung lapisan makna. Cinta bukan hanya perasaan romantik. Ia adalah peristiwa eksistensial. Ia melibatkan pengkhianatan, peleburan, pengorbanan, bahkan dosa.

Ketika Adam memakan sisa apel dari Hawa, itu bukan sekadar tindakan bodoh. Itu adalah solidaritas. Itu adalah cinta yang memilih menanggung bersama.

Dalam perspektif mistik Jawa, Bapa dan Ibu (Angkasa dan Bumi) adalah simbol harmonisasi. Cinta adalah energi yang menjaga keseimbangan itu. Bahkan dosa pertama pun tidak dibaca sebagai akhir, melainkan sebagai awal perjalanan manusia mengenal dirinya dan mengenal Tuhan.

Religiositas di sini bukan ketakutan. Ia adalah kesadaran. Kesadaran bahwa manusia bebas, tetapi kebebasan itu selalu berkonsekuensi.

Mengapa Sapardi memilih metafora? Karena metafora memungkinkan yang tak hadir menjadi hadir. Ia menghadirkan kembali kisah purba dalam situasi kontemporer. Ia membuat kebun binatang menjadi Firdaus. Ia membuat taman kota menjadi ruang nostalgia kosmis. Ia membuat percakapan suami-istri menjadi gema penciptaan.

Metafora adalah cara puisi “mengada-kan” yang tak terlihat.

Dalam banyak puisinya, kesadaran religius itu tidak meledak. Ia tumbuh perlahan, seperti embun, seperti angin yang tiba-tiba berhenti ketika Adam menyapa Hawa untuk pertama kalinya. Ada momen hening yang sakral.

Sapardi seperti ingin mengatakan, Tuhan tidak selalu hadir dalam petir dan gemuruh. Ia hadir dalam jeda.

Pada akhirnya, tiga kata itu Hawa, taman, cinta bukan sekadar diksi. Ia adalah tiga poros kesadaran.

- Hawa: simbol penciptaan dan kasih sayang.

- Taman: simbol asal-usul dan harmoni kosmis.

- Cinta: simbol perjalanan manusia dengan segala dosa dan pengampunannya.

Religiositas dalam puisi-puisi Sapardi bukanlah religiositas yang kaku. Ia cair. Ia membumi. Ia bersenyawa dengan budaya Jawa, dengan mistik, dengan kesadaran bahwa manusia hidup dalam jejaring takdir dan kebebasan.

Saya membaca puisi-puisi itu bukan sebagai cerita Adam dan Hawa semata. Saya membacanya sebagai cerita kita. Cerita tentang bagaimana kita selalu mengulang kisah yang sama: tergoda, jatuh, mencinta, menyesal, lalu mencari jalan pulang.

Dan mungkin, puisi adalah salah satu jalan pulang itu.

Karena dalam puisi, kita kembali ke taman.

Dalam puisi, kita kembali ke cinta.

Dan dalam puisi, kita kembali menyebut nama-Nya.

Pelan-pelan.

Bandung, 16 Februari 2026

Tinggalkan Balasan