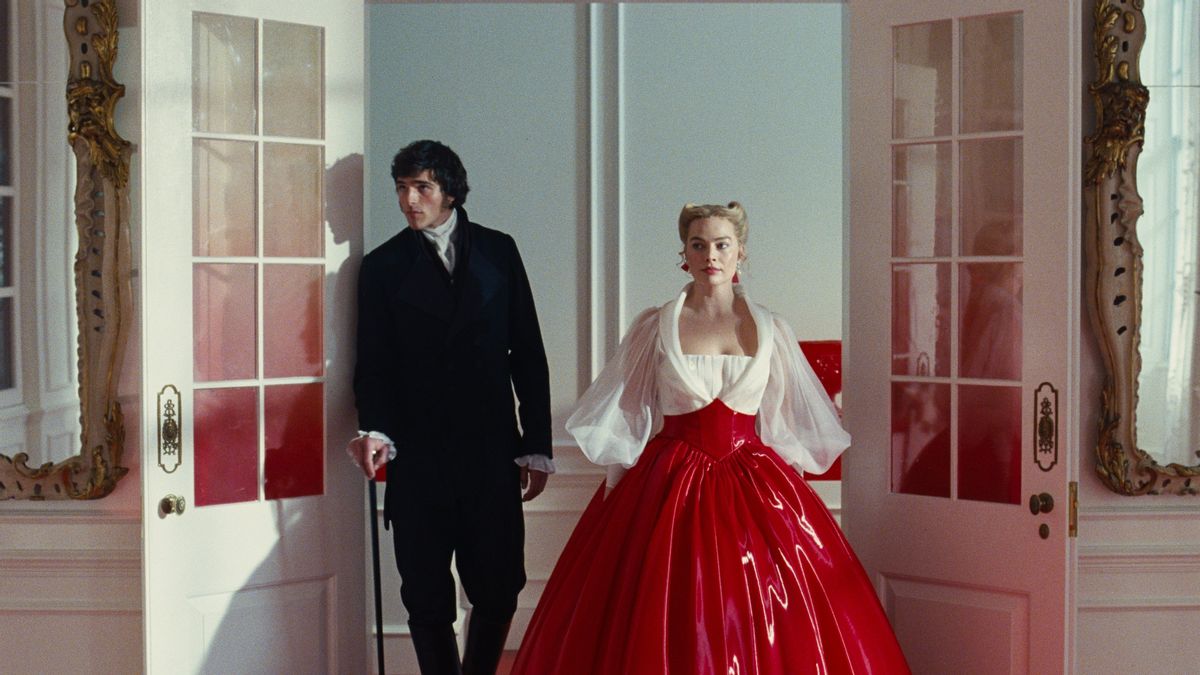

[Sumber gambar: Wuthering Heights, Warner Bros]

Penulis: Heri Isnaini

Siang tadi, pukul 12.30, saya duduk di salah satu studio bioskop di Bandung Indah Plaza. Di sebelah, istri saya. Di layar, badai itu kembali hidup dalam versi terbaru Wuthering Heights.

Saya masuk ke ruang gelap itu dengan ingatan samar tentang novel klasiknya, tetapi keluar dengan perasaan yang cukup berbeda bahwa film ini bukan sekadar adaptasi, melainkan tafsir. Dan tafsir selalu memilih apa yang diperbesar, apa yang dipadatkan, dan apa yang dibiarkan hilang.

Sejak awal, saya merasakan bahwa film ini tidak sedang ingin menjadi buku. Ia ingin menjadi pengalaman. Angin, tanah, tubuh, napas, dan tatapan Heathcliff serta Catherine terasa sangat dekat, hampir intim. Relasi mereka dibangun bukan terutama lewat dialog filosofis atau lapisan narasi, melainkan lewat intensitas visual dan ketegangan fisik. Cinta mereka terasa panas dan sekaligus tidak sehat.

Sebagai penonton yang menyaksikan langsung, saya melihat bahwa film ini menempatkan relasi toksik sebagai pusat. Cinta bukan ruang aman, melainkan ruang ledakan. Heathcliff di sini lebih tampil sebagai sosok tragis yang tersiksa, bukan sepenuhnya arsitek balas dendam seperti dalam novel. Catherine pun digambarkan lebih sadar secara emosional, meskipun tetap terjebak dalam pilihan yang menghancurkan.

Yang paling saya rasakan adalah penyederhanaan struktur cerita. Tidak ada narator berlapis yang menciptakan jarak reflektif. Tidak ada sensasi “kisah yang diceritakan kembali dengan luka yang belum sembuh.” Film bergerak lurus, langsung, dan emosional. Ia tidak memberi kita banyak ruang untuk mempertanyakan siapa yang bercerita dan bagaimana cerita itu dibingkai.

Dalam novel, konflik kelas sosial sangat tajam. Heathcliff adalah figur yang dihina, dimarginalkan, lalu membalas secara sistematis. Di film ini, isu kelas tetap ada, tetapi lebih menjadi latar ketimbang mesin penggerak ideologis. Fokusnya jelas, yaitu cinta yang obsesif, identitas yang melebur, dan luka yang tidak selesai.

Saya juga menyadari satu hal penting bahwa generasi kedua hampir tidak menjadi pusat perhatian. Padahal dalam novel, justru di sanalah ada kemungkinan penyembuhan. Film memilih berhenti pada tragedi emosional. Ia tidak terlalu tertarik pada rekonsiliasi atau transformasi lintas generasi.

Apakah itu salah? Tidak juga.

Sebagai karya sinema, film ini kuat secara atmosfer. Ada kesungguhan artistik dalam membangun suasana. Saya bisa memahami mengapa banyak penonton terhanyut. Tetapi sebagai pembaca sastra, atau setidaknya sebagai orang yang mencintai kedalaman teks, saya merasa novel menawarkan ruang yang jauh lebih luas, yakni tentang sejarah keluarga, trauma yang diwariskan, dan kritik sosial yang subtil tetapi tajam.

Menonton film ini bersama istri saya siang tadi memberi pengalaman tersendiri. Ada momen-momen hening ketika layar memperlihatkan kedekatan dua manusia yang saling mencintai sekaligus saling melukai. Saya sempat berpikir, mungkin inilah cara zaman kita membaca Wuthering Heights, bukan lagi terutama sebagai kritik kelas abad ke-19, melainkan sebagai drama psikologis relasi yang tidak setara.

Jika novel adalah badai panjang yang menyapu dua generasi, film ini adalah satu ledakan petir yang terang dan singkat. Ia membakar dengan cepat, meninggalkan kesan kuat, tetapi tidak sepenuhnya memperlihatkan puing-puing yang tersisa setelahnya.

Saya keluar dari bioskop dengan satu kesadaran sederhana bahwa untuk memahami sepenuhnya Heathcliff dan Catherine, layar saja tidak cukup. Kita perlu kembali ke halaman-halaman yang memberi mereka sejarah, konteks, dan konsekuensi.

Dan mungkin, seperti siang yang mendung tadi di Bandung, badai itu memang tidak pernah benar-benar selesai.

Bandung, 16 Februari 2026

Tinggalkan Balasan