Kelindan yang Tak Selesai antara Pariwisata dan Sastra

[Sumber gambar: google.com]

Penulis: Heri Isnaini

Saya selalu percaya bahwa kota bukan hanya kumpulan bangunan, melainkan kumpulan cerita. Sebuah destinasi wisata, pada dasarnya, adalah teks yang bisa dibaca. Jalan-jalan adalah paragrafnya, alun-alun adalah tanda bacanya, dan manusia yang lalu-lalang adalah metafora yang terus bergerak. Di titik inilah saya melihat kelindan yang intim antara pariwisata dan sastra, keduanya sama-sama bekerja pada imajinasi.

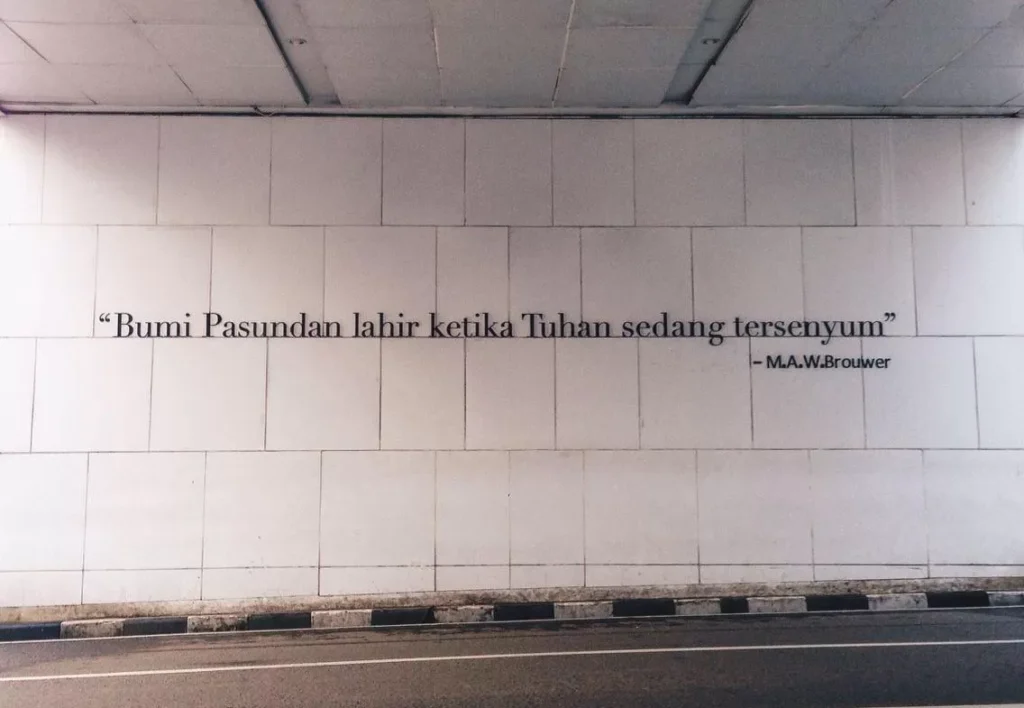

Ketika orang berkunjung ke Ubud, mereka tidak hanya mencari lanskap sawah dan galeri seni, tetapi juga jejak naratif tentang Bali yang eksotis. Bali yang sudah lebih dulu dibangun dalam teks, baik oleh penulis lokal maupun oleh pelancong asing. Demikian pula ketika orang berkunjung ke Bandung, kota yang saya kenal dengan sangat personal, mereka datang bukan hanya untuk kuliner dan belanja, tetapi untuk “membaca” sejarah, membaca arsitektur kolonial, membaca romantisme yang terlanjur dilekatkan padanya.

Sastra, dalam hal ini, bekerja sebagai mesin produksi makna. Ia memberi aura pada ruang. Pierre Nora menyebutnya sebagai lieux de memoire, ruang-ruang ingatan. Sebuah tempat menjadi signifikan karena ia ditopang oleh narasi. Tanpa cerita, pantai hanyalah hamparan pasir, tetapi dengan cerita, ia menjadi mitos, legenda, bahkan destinasi spiritual.

Lihatlah bagaimana Laskar Pelangi mengubah wajah Belitung. Novel itu bukan sekadar karya sastra populer, ia adalah katalis pariwisata. Orang-orang datang untuk melihat sekolah Muhammadiyah yang sederhana itu, untuk menapaktilasi jejak Ikal dan kawan-kawan. Di sini, teks melahirkan gerak ekonomi. Imajinasi berubah menjadi arus wisatawan.

Fenomena serupa dapat kita lihat secara global. Stratford-upon-Avon hidup bersama bayang-bayang William Shakespeare. Kota itu bukan hanya tempat kelahiran seorang dramawan, ia telah menjadi situs ziarah literer. Turis datang untuk “menyentuh” teks melalui ruang. Mereka ingin merasakan atmosfer yang mungkin melahirkan Hamlet atau Macbeth. Tentu saja, itu adalah konstruksi imajinatif, tetapi justru di situlah kekuatannya.

Dalam konteks Indonesia, relasi ini masih terus bisa digarap. Cerita rakyat, legenda, dan mitos lokal adalah modal simbolik yang luar biasa. Ketika saya membaca kembali kisah-kisah tentang Sangkuriang atau Dayang Sumbi, saya melihat potensi besar untuk membangun narasi wisata yang tidak sekadar menjual panorama, tetapi menjual pengalaman simbolik. Pariwisata tanpa sastra cenderung dangkal, ia berhenti pada visual. Sastra memberi kedalaman, memberi konteks, memberi jiwa.

Sebagai pengajar sastra, saya sering merenung, “Mengapa kurikulum kita jarang mengaitkan teks dengan ruang konkret yang bisa dikunjungi?” Padahal, pembelajaran sastra bisa diperluas menjadi pembelajaran spasial. Mahasiswa tidak hanya membaca teks di kelas, tetapi juga membaca kota sebagai teks. Mereka belajar bahwa narasi bukan sesuatu yang abstrak, melainkan hidup dalam ruang sosial.

Di sisi lain, saya juga melihat risiko. Ketika sastra terlalu dikomodifikasi untuk kepentingan pariwisata, ada bahaya reduksi makna. Teks diperas menjadi slogan, mitos dipadatkan menjadi spot foto. Kompleksitas cerita disederhanakan agar mudah dijual. Di sini, kita perlu kehati-hatian epistemologis, “Bagaimana menjaga integritas karya sastra sembari memanfaatkannya sebagai daya tarik wisata?”

Bagi saya, kuncinya adalah kurasi narasi. Pariwisata berbasis sastra seharusnya tidak berhenti pada romantisasi, tetapi menghadirkan interpretasi. Pemandu wisata bisa menjadi semacam kritikus sastra lapangan, menjelaskan konteks historis, sosial, bahkan ideologis dari sebuah cerita. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya mengonsumsi pemandangan, tetapi juga pengetahuan.

Saya membayangkan suatu hari nanti Subang, tanah kelahiran saya, tidak hanya dikenal karena nanasnya, tetapi juga karena cerita-cerita yang hidup di dalamnya. Bayangkan jika setiap sudut kota diberi penanda naratif: kutipan puisi, fragmen legenda, atau kisah sejarah yang ditulis dengan gaya yang memikat. Kota akan menjadi buku terbuka.

Pada akhirnya, kelindan antara pariwisata dan sastra adalah soal imajinasi kolektif. Sastra menciptakan peta batin, pariwisata menggerakkan tubuh untuk menelusuri peta itu. Yang satu bekerja di ranah simbolik, yang lain di ranah ekonomi dan sosial. Namun keduanya bertemu pada satu titik, yakni pengalaman manusia.

Dan bukankah pengalaman adalah inti dari sastra? Juga inti dari perjalanan?

Maka, setiap kali saya bepergian, saya merasa sedang membaca. Dan setiap kali saya membaca, saya merasa sedang bepergian. Di situlah saya menemukan bahwa sastra dan pariwisata bukan dua dunia yang terpisah, melainkan dua cara yang berbeda untuk merayakan ruang dan pengalaman.

Bandung, 20 Februari 2026

Tinggalkan Balasan